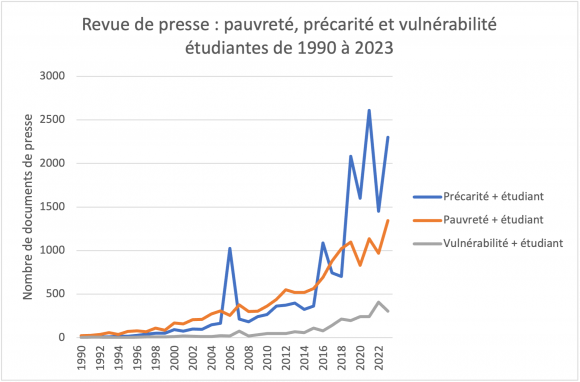

La précarité étudiante, bien que phénomène intangible à première vue, se mesure à travers des indicateurs précis et des données chiffrées. Une analyse des dépenses courantes, du soutien apporté par l’État et des évolutions du coût de la vie révèle une situation alarmante pour de nombreux étudiants en France.

Le logement : le principal poste de dépense

Selon l’UNEF, le logement représente 55 % du budget mensuel moyen des étudiants. En 2024, le coût mensuel moyen pour un logement étudiant est estimé à 560,31 €, avec des disparités selon les régions : à Paris, ce coût peut atteindre plus de 850 € pour un studio, contre environ 400 € en province.

Les augmentations récentes sont également frappantes : les loyers étudiants ont connu une hausse de 8,95 % en 2023 et continuent d’augmenter en 2024. À cela s’ajoutent des frais annexes comme l’électricité, dont le coût a bondi de 4,8 % en un an, et les assurances habitation. Ces dépenses contraignent 50 % des étudiants à vivre loin de leur campus, augmentant leurs frais de transport.

Une alimentation de plus en plus inaccessible

Les produits alimentaires de base ont connu une inflation de 9,62 % en 2024, forçant de nombreux étudiants à modifier leurs habitudes alimentaires. Environ 24 % des étudiants déclarent avoir recours à des aides alimentaires. Cette proportion passe à 40% chez ceux bénéficiant d’aides associatives telles que les banques alimentaires.

Le coût d’un repas étudiant oscille aujourd’hui entre 3 et 5 € dans les grandes villes, contre 1 € dans les CROUS pour les bénéficiaires de l’aide dédiée. Toutefois, ces repas à bas prix ne sont pas toujours accessibles, car les restaurants universitaires sont souvent fermés le soir et les week-ends.

Transport : un poids inégal selon les régions

Si certaines collectivités locales ont instauré des tarifs réduits pour les étudiants, tous n’en bénéficient pas. Le coût moyen d’un abonnement de transport en commun étudiant est estimé à 35 € par mois, mais il peut dépasser 75 € dans des villes comme Paris ou Lyon, pesant davantage sur les budgets serrés. Les étudiants éloignés de leur lieu d’études consacrent jusqu’à 10 % de leurs revenus au transport.

La santé, un luxe pour certains ?

Près de 41 % des étudiantes ont déclaré avoir renoncé à des soins gynécologiques, principalement pour des raisons financières. L’achat de médicaments, la consultation chez des spécialistes ou même l’achat de protections menstruelles devient compliqué pour de nombreux jeunes.

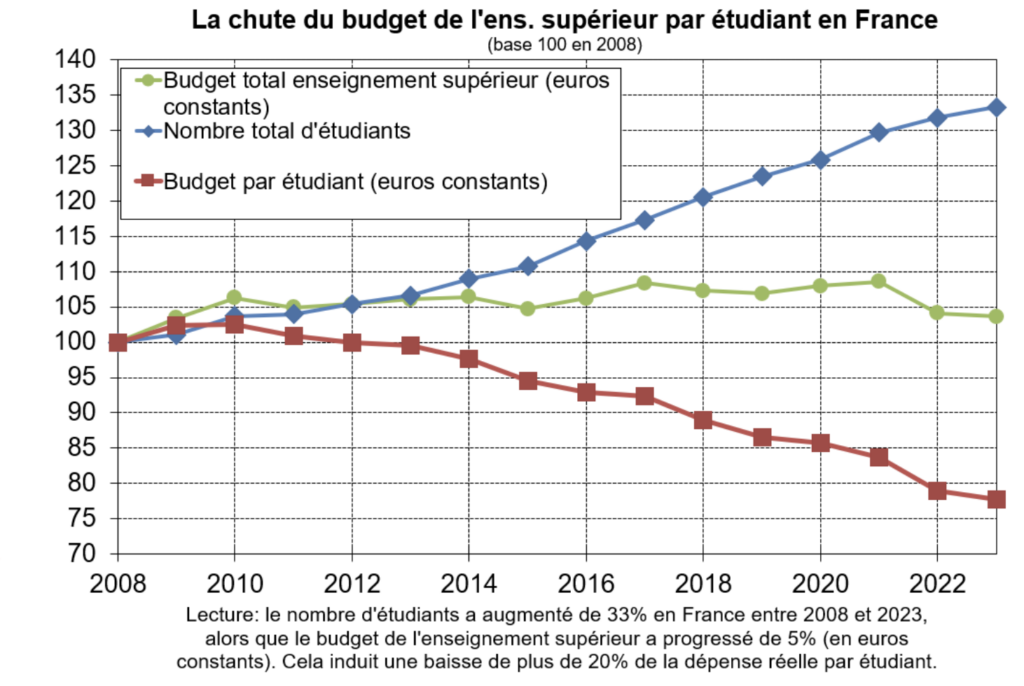

Les aides publiques : un soutien insuffisant

Bien que les bourses sur critères sociaux et les aides personnalisées au logement (APL) soient censées soutenir les étudiants, elles ne couvrent pas l’intégralité de leurs besoins. En moyenne, un étudiant boursier qui se trouve à l’échelon maximal touche 573 € par mois, bien en deçà des dépenses moyennes, estimées à 1 300 € pour une vie étudiante modeste. De plus, les aides comme l’APL, qui varient entre 100 et 200 € par mois, ont été critiquées pour leur insuffisance, surtout après leur baisse en 2019.

En 2024, le reste à charge annuel pour un étudiant, une fois les aides déduites, s’élève à 482,16 € supplémentaires par rapport à 2023. De nombreux jeunes sont ainsi obligés de travailler en parallèle de leurs études, souvent au détriment de leur réussite académique.

(“La jeunesse sacrifiée” – Thomas Piketty)

Un coût de la vie en hausse constante

Depuis 2017, le coût de la vie étudiante a augmenté de 27,76 %, bien plus vite que l’inflation générale. Cette tendance s’accentue avec l’augmentation constante des frais annexes, comme la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC), qui s’élève à 100 € par an, et les frais différenciés imposés aux étudiants internationaux.

Mais finalement, à partir de quel niveau un étudiant est-il précaire ?

Définir la précarité étudiante ne se limite pas à des chiffres bruts. Elle reflète un déséquilibre entre les ressources disponibles et les besoins fondamentaux, souvent aggravé par l’isolement, l’instabilité ou le renoncement. Pourtant, tenter de poser des seuils concrets permet de mieux cerner cette réalité.

Un revenu insuffisant pour couvrir les besoins essentiels

Le seuil de pauvreté en France est fixé à 1 102 € par mois pour une personne seule (60 % du revenu médian). Or, les dépenses moyennes d’un étudiant, hors aides, s’élèvent à environ 1 300 € par mois, avec des disparités marquées : un étudiant à Paris a besoin de 1 400 à 1 500 €, contre environ 1 000 € en province.

De ce fait, 73 % des étudiants déclarent rencontrer des difficultés financières, et 46 % affirment que ces difficultés affectent directement leurs études. Lorsqu’un étudiant dispose d’un revenu inférieur à ces seuils, qu’il soit issu de ses parents, de bourses ou d’un emploi, il entre dans une zone de précarité.

Le reste à vivre : un indicateur clé

Un indicateur souvent utilisé pour évaluer la précarité est le reste à vivre : ce qu’il reste après avoir payé les charges fixes (logement, transport, frais d’inscription, etc.).

- Pour 27 % des étudiants, ce reste à vivre est inférieur à 50 € par mois, ce qui rend impossible le financement d’alimentation de qualité, de loisirs ou d’achats imprévus.

- Même parmi ceux ayant un revenu modéré (entre 600 et 1 000 €), le reste à vivre est jugé insuffisant dans les grandes métropoles, où le coût de la vie est nettement supérieur.

En pratique, un reste à vivre inférieur à 100 € est un signal clair de précarité.

Quand le renoncement devient la norme

Un étudiant peut aussi se considérer en précarité lorsqu’il est contraint de renoncer à des besoins essentiels, qu’il s’agisse de :

- Logement : 50 % des étudiants déclarent avoir du mal à trouver un logement adapté. Près de 30 % peinent à payer leur loyer dans les délais, et certains vivent dans des conditions indécentes (moins de 9 m², insalubrité).

- Alimentation : Lorsqu’un étudiant réduit ses repas ou opte systématiquement pour des produits bas de gamme pour des raisons financières, sa qualité de vie et sa santé peut être affectée.

- Santé : Le renoncement aux soins médicaux ou dentaires constitue un autre signe critique.

Précarité relative ou absolue ?

Tous les étudiants précaires ne vivent pas dans la même intensité de difficulté. La précarité relative concerne ceux qui, malgré des aides, peinent à maintenir un niveau de vie minimum, souvent en raison de l’augmentation du coût de la vie. En revanche, la précarité absolue touche ceux dont les ressources ne permettent pas de couvrir des besoins essentiels, tels que l’alimentation et le logement, ou qui dépendent entièrement de dispositifs d’aide.

Un seuil flexible mais révélateur

En somme, la précarité étudiante ne se résume pas à un chiffre unique mais repose sur un faisceau d’indicateurs :

- Un revenu inférieur à 1 100 € par mois.

- Un reste à vivre inférieur à 100 € par mois.

- Un renoncement aux besoins essentiels (logement, alimentation, santé).

Pourtant, il est crucial de se rappeler que chaque étudiant a une trajectoire différente : le soutien familial, les régions où l’on vit, et même la filière suivie influencent considérablement les niveaux de précarité. Ce diagnostic souligne la nécessité de politiques publiques ambitieuses, car garantir l’accès à l’éducation nécessite aussi de garantir des conditions de vie dignes.

Sources : UNEF, Banque des Territoires, COP1, FAGE.