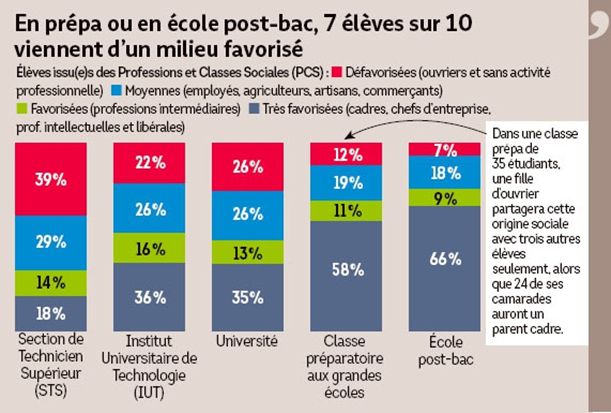

Près de 30 % des enfants d’agriculteurs, d’ouvriers et d’employés de service ont obtenu un baccalauréat professionnel alors que cette proportion est inférieure à 10 % chez les enfants de cadres et d’enseignants selon l’INSEE. Les inégalités de carrière scolaire sont souvent expliquées par l’origine sociale mais il existe bel et bien un autre facteur dont on parle peu : celui des vœux d’orientation différenciés.

Ainsi, le processus d’orientation au collège, puis au lycée, permet aux meilleurs élèves de tirer leur épingle du jeu. Il est beaucoup plus cruel pour les adolescents fragiles scolairement ou dont l’entourage n’a pas les connaissances nécessaires pour les conseiller.

C’est en ce sens que nous avions à cœur d’écrire au sujet des discriminations qui marquent le parcours scolaire des élèves les plus précaires. Démocratiser l’information relative à l’orientation scolaire apparaît comme l’un des principaux leviers pour pallier cette inégalité et atteindre l’égalité des chances.

Les différentes étapes de l’orientation : qui arrivera au bout ?

Le premier choix concernant l’orientation scolaire intervient dès la fin du collège. C’est à ce moment-là que les élèves décident de s’orienter vers la voie générale/technologique ou bien vers la voie professionnelle pour préparer un bac pro ou un CAP. Dès cette première étape, une sorte de pré-sélection invisible est à l’œuvre car oui, l’origine sociale pèse lourd sur les choix d’orientation. C’est ce que démontre une étude de 2014 réalisée par Nina Guyon et Élise Huillery. Les chercheuses démontrent en effet qu’en fin de troisième, les élèves modestes sont sur-orientés vers les voies professionnelles, alors que les élèves les plus favorisés accèdent plus souvent à la voie générale et technologique. D’après les autrices, les capacités scolaires des jeunes défavorisés sont très souvent sous-estimées.

Ensuite, à la fin de la seconde, les élèves peuvent s’orienter vers une filière technologique. Une fois de plus, l’origine sociale est très corrélée à ce choix d’orientation. Enfin, en milieu de terminale, les lycéens désirant poursuivre leurs études postulent à diverses formations sur la plateforme Parcoursup.

Nous avons alors le sentiment que chaque étape marquant le processus d’orientation s’apparente comme une véritable épreuve pour les élèves les moins aisés, comme destinés aux carrières les moins sélectives.

L’illusion de la méritocratie : comment expliquer les disparités ?

Dès l’école primaire les élèves sont notés, l’excellence est déjà une préoccupation. Le discours de l’école française repose alors sur l’idée que, pour atteindre cette excellence, l’environnement social et familial des élèves importe peu et que seuls les efforts comptent. En réalité, le système français dégage une élite en sélectionnant progressivement les meilleurs. Le problème est qu’en fabriquant cette élite, l’école peut ne pas assurer l’acquisition d’un socle commun de connaissances pour tous.

Pour atteindre ces filières d’excellence, les élèves ne sont pas tous logés à la même enseigne. D’après les recherches de la sociologue et spécialiste des politiques éducatives Agnès van Zanten, il existe de grandes disparités entre les lycées français. Tandis que les lycées accueillant une population plus défavorisée se focalisent sur les décrochages scolaires et l’obtention du baccalauréat, les lycées privilégiés se consacrent davantage à l’orientation scolaire. Effectivement, dès la seconde, diverses réunions sont organisées pour informer les parents tout comme des rendez-vous individuels avec les élèves, où d’ailleurs, les professeurs font souvent l’éloge des filières élitistes comme les classes préparatoires.

En ce qui concerne Parcoursup, la même mécanique est à l’œuvre. Les élèves étudiant dans les lycées les plus favorisés sont accompagnés dans la stratégie à mettre en place (classement des vœux) tandis que dans les autres lycées est plutôt abordée l’utilisation formelle du site, les échéances et ce, seulement quelques mois avant l’ouverture. Ces élèves n’ont que peu de temps pour se décider et sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes.

Pour l’Eco, « L’orientation scolaire : essentielle, bâclée, inéquitable » de Sandrine Chesnel

Orienter les élèves : pourquoi ne trouvent-ils plus leur cap ?

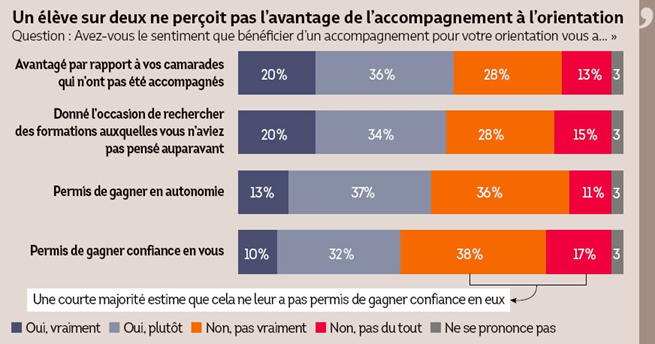

Pour guider les jeunes dans leurs choix d’orientation, une multitude d’acteurs formels et informels entrent en jeu, notamment les « psyEN » (psychologues de l’Éducation Nationale), plus connus sous le nom de conseillers d’orientation. Selon le sondage d’Ipsos « Opinion des néobacheliers sur Parcoursup » (2022), seuls 20 % des élèves de terminale ont pu en rencontrer un. Les psyEN sont en réalité en sous-effectif et délèguent leur mission aux professeurs qui, de leur côté, doivent aussi s’assurer de terminer les programmes.

Pour ce qui est des salons d’orientations, des instituts privés y sont souvent surreprésentés ce qui ne répond pas à la demande des étudiants les plus modestes.

Nous comprenons alors que le système éducatif français a de plus en plus difficulté à accompagner les élèves dans la construction de leur carrière ce qui impacte encore plus les élèves qui ne bénéficient pas de l’aide de leurs parents.

« Les lycéens qui reçoivent le moins de conseils dans leur famille quant à leur orientation sont aussi ceux qui, le plus souvent, en reçoivent le moins à l’école, ce qui renforce les inégalités. » Agnès van Zanten

Pour l’Eco, « L’orientation scolaire : essentielle, bâclée, inéquitable » de Sandrine Chesnel

Une orientation “faite maison” : l’essence de l’inégalité

Cette défaillance du système d’orientation rend encore plus important le rôle des parents dans les choix de carrière de leur enfant. C’est pourquoi, selon le même sondage IPSOS de 2022, la première source d’information d’un lycéen ou d’une lycéenne qui s’oriente est bien sa famille et ses proches (cités par 77 % des répondants), loin devant le professeur principal (56 %). Or, il apparaît une profonde inégalité entre les familles, qui sont loin d’avoir le même niveau de connaissances des rouages de l’enseignement secondaire et supérieur : les parents les mieux renseignés sont les enseignants et les cadres, ces derniers ayant souvent fait des études supérieures. Au contraire, dans les milieux populaires, seulement 20% des élèves discutent régulièrement de l’orientation scolaire avec leurs parents d’après les recherches d’Agnès van Zanten.

En quête d’une information claire

S’il existe un tel déterminisme dans les choix de carrière des étudiants français c’est que toutes les opportunités d’études ne sont pas connues par tous. Les étudiants mènent tout de même l’enquête, mais une fois de plus, ils ne sont pas égaux face au traitement de l’information. Dans les meilleurs lycées, les élèves savent en effet gérer les flux d’information et reconnaître les sources appropriées qui ne relèvent pas d’un discours publicitaire. Dans d’autres lycées, les élèves sont bien moins armés face à ce genre d’exercice.

Il existe différents sites pouvant aider les jeunes dans leur choix. Par exemple, THOTIS référence un grand nombre de formations en détaillant chacune d’elles.

En définitive, le fonctionnement de l’orientation met en évidence des inégalités démultipliées qui engendrent des parcours et des devenirs inégaux. Il existe aujourd’hui un manque d’accompagnement surtout pour les élèves les plus démunis. Rappelons qu’il n’est pas facile de trouver ce qui nous plaît étant jeune et que trop souvent les choix sont faits sous contraintes notamment financières lorsqu’il s’agit de quitter le domicile familial.

L’orientation scolaire doit rester une préoccupation surtout lorsqu’une orientation subie ou mal vécue débouche souvent sur un abandon des études. Effectivement, chaque année, 95 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification.

Sources : INSEE, CNRS, Cairn Info, Pour l’Eco